木を知ることから

「木材」についての研修。

久万高原町の林業研究センターへ行ってきました。

木材の基礎知識から、木材市場や山林の見学、強度試験の実験までを1日をかけて行います。

圧倒的なスケールの木材市場。

生命力に満ちた原木。

ごろんごろんと並べられたそれらからは、生き物の気配を感じます。

続いては、曽祖父の代から続くという、林業家の岡さんの複層林へ。

先日切り倒したという、樹齢130年の切り株を前に説明頂きました。

個人の損得を超えて、もっともっと長い時間軸の中で山や木を受け継いでいくこと。

高い安いだけでない、消費エネルギー量という視点をもつこと。

樹齢100年を超える大きな杉を前に、

岡さんのお話しが染み入ります。

近くにある、こんなにも魅力的な素材。

豊潤な四国の大地。

知っているようで知らないことはたくさんあります。

keep smiling!

奥野 崇

農園の中のカフェ

広島市の海のほど近く、iroha villageへ。

もみじ饅頭で知られる、藤い屋さんによるカフェです。設計はNAP。

お菓子工場に併設されているのですが、

野菜や稲、果樹園まであって、まるで農園の中にあるみたい。

ガラス面にはスクリーンを兼ねて、稲掛けまで。

これはもう、田園風景のコラージュ。

畑が庭。

平日でしたが、割と人も多く、

気取ってなくて、和む雰囲気です。

事前予約で見学ツアーもやってるよう。

ワイワイやってて楽しそう。

あるテーマの中で、やりきる。

テーマパークのようなスペースでした。

keep smiling!

奥野 崇

内子、大洲のお社

内子、石畳地区にある弓削神社。

細い尾根の道のその先に突然あらわれます。

溜池を渡る、屋根付きの太鼓橋がこぢんまりと。

丸太材を用いたそれは、周辺の田園風景の延長にあるようで、とてもいい。

あまりにコンパクトなので、人間はもちろん、

森の動物達も使ってそうでワクワクする。

気持ちいい風景。

ガードレールがないからか、爽快。

続いては、大洲の少彦名神社へ。

参籠殿は山の斜面にせりだして建っています。

木々の枝葉と同じ高さにいる、という浮遊感。

空間の高さの操作と欄間開口が効いています。

風景と自然と建築と。悶々と考える。

keep smiling!

奥野 崇

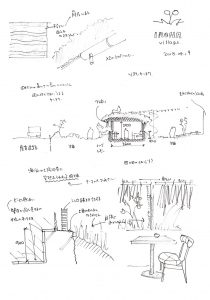

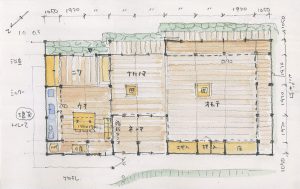

古きに学ぶ

週末は、四国の山奥へ。

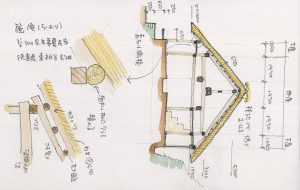

大歩危よりさらに奥、祖谷地域の中にある篪庵(ちいおり)へ。

築300余年といわれる、古い民家を改修して宿泊できるようになっています。

現代的な使用に耐えうるように、骨組は残して大部分は改変されていますが

往時の様子は伺い知ることができます。

扠首(さす)構造でつくられた屋根は、分厚い茅で覆われていて

外壁は土壁をヒシャギ竹で保護した大壁となっています。

茅葺の民家をこんなに近くでみて、また滞在するのは初めて。

詳細部分を観察すると、大変勉強になりました。

材料は近くで調達できその特性にあった使い方を。

固い材料の逃げを、柔らかい材料でとる。

人の日々の営みである、囲炉裏での煮炊きによって

防虫、防腐、防草効果を生み出し、結果建物の耐久性をあげる。

なるべくして、なったという納得感。

先人から学ぶことは多い。

以下、写真やスケッチを並べてみます。

keep smiling!

奥野 崇

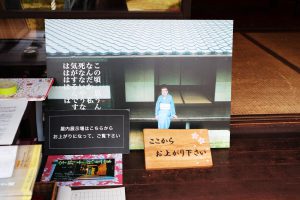

宇野千代さん生家

廿日市での打ち合わせのあしで、岩国にある宇野千代さんの生家を訪ねました。

多才で常に進み続けたその生涯とは裏腹に、とても静かで穏やかな住まい。

軒下の高さが1500mmほどで、

縁側に腰掛けるとちょうど良く、たくさんのもみじと苔のシンプルな庭を眺められます。

東京に拠点を置きながらも故郷への想いは強かったそうで、

帰郷されると縁側にちょこんといらっしゃったそう。

あなたに似ているから、と勧められて手に入れたという仏頭。

生前の宇野千代さんと、20年過ごしたとの管理人さんがいろいろとお話ししてくださいました。

茶の間からみた庭。

新緑の季節のもみじの林は、眩しく、元気な子供のようなんだそう。

見てみたい。

keep smiling!

奥野 崇

鞆の浦にて

春の訪れを感じる穏やかな日に、福山市の海岸地区、鞆へ伺いました。

国立公園にも指定されている風光明媚なところ。その地形からか、歴史的にも重要な地区でありました。

こじんまりとした湾を囲む港町。

町の一部は建物がそのまま使われており、往時の様子を伺いしれます。

人の暮らしに自動車が入り込んでくるより前の、スケール感が残ってあります。

通りへ各住戸が少しづつはみ出しているようで、たのしい。

建物も必要以上に大きくなくて、身近に感じます。

こういう暖かな情景はいいなあ。

ちょうど、町並みひな祭りの最中だったようで、玄関先に手作りのおひなさま。

重ねてたのしませて頂きました。

keep smiling!

奥野 崇

栗林公園からおもうこと

高松での打ち合わせにあわせて、栗林公園へ。

朝晩の気温は下がってきましたが、お昼の陽気は気持ちいい。

回遊式庭園の中に点在する建築。

圧倒的なスケールで構成される庭園の中において、

建築の役割は、周辺に馴染みながらも、

どこか外部との距離をもった懐をつくることだったのかもしれません。

それは濡縁だったり、背の低い手摺だったり、垂壁だったりによってもたらされる。

外と近しい関係ながらも、落ち着ける居場所をつくる。

このところの興味はそこにあります。

keep smiling!

奥野 崇

高山寺石水院

出張にあわせて向かったのは、栂尾にある高山寺。

その中にある石水院を見てみたかったから。

外周部は壁がなく、跳ね上げ式の蔀戸で覆われる。

これだけ開放的なのに、なんとも落ち着くもの。

畳の間、縁、濡縁と内外の層が連続する明暗のグラデーションからか。

蔀戸の抑えや、簡素な仕上げ、大きすぎないサイズからか。

ここには、人の居場所としての建築があるような気がする。

それ以外にも思わず足をとめてしまう瞬間があった。

keep smiling!

奥野 崇

植物について

今治、河野美術館へ

先日、今治の河野美術館へ寄らせて頂きました。

今治出身の実業家、故河野 信一氏の寄贈による美術品を展示しており

敷地内には河野氏の邸宅から移築してきた、妙喜庵の待庵写しと、広間の柿ノ木庵とがあります。

蹲周辺。

腰掛待合の下地窓。

柿ノ木庵の広縁。

木漏れ日と、畳の反射による天井の照らしあげが美しい。

陽から闇への振れ幅の大きさ。

闇をもって光を感じる瞬間。

keep smiling!

奥野 崇