イスラエルの旅2 エルサレムと色彩

「黄金の街、エルサレム」

そう評されることもあるんだそう。

エルサレムとその近郊の建物のほとんどは、エルサレムストーンと呼ばれるピンクベージュの石灰岩でつくられています。近くでとれる豊富な石材資源と、雨の少ない気候が背景にありますが、どこかやさしい雰囲気を纏います。

その色合いが人肌に近いものを感じるからでしょうか。

石は壁だけでなく、道にも使われており、柔らかい性質のため表面が削られ艶がでるほどに。

明るい色に加えて、反射率の高さから街全体が本当に明るい。目が痛くなるくらい。

特に夕方の光は幻想的。

艶のある床面はきらきらと輝き、凪の水面をみるよう。

「これはすごい」と声がでました。

keep smiling!

奥野 崇

イスラエルの旅1 エルサレムと宗教

エルサレム。

永く、深く、そして複雑な過去と今を抱える街。

ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地が、小さな旧市街の中で目と鼻の先で犇めき合っています。それぞれのルーツを辿れば近接の理由も理解できますが、ここがいかに特別な場所であったかが伺い知れます。

今回の旅では、特にユダヤ教とキリスト教の聖地を巡りました。(イスラム教の聖地、岩のドームは一部入場規制中)

「嘆きの壁」

かつてユダヤ教の神殿が建っており、ローマ軍に破壊されたのが西暦70年。

そのとき部分的に残ったのが神殿を囲む西側の外壁で、ユダヤ人の聖地となっています。

神と対話する信者達は、石の隙間に紙にかいたメッセージを差し込みます。

独特な格好をした男性は、ユダヤ教の戒律を守り生活をしている、正統派と呼ばれる人々。

「ヴィア・ドロローサと聖墳墓教会」

イエスが処刑まで一歩一歩進んだ足跡を追走するヴィア・ドロローサと、

それのクライマックスの舞台となった地にある聖墳墓教会。

教会の中には十字架をたてたとされる跡や、香油を注がれた石盤、イエスの墓などが今も残っています。

キリスト教においてとても重要な聖地。

歴史や宗教、人種など複雑で難しい問題を内包した街のなかで、

それはそれは、美しい光に出会いました。

keep smiling!

奥野 崇

イスラエルの旅 はじめに

約一週間のイスラエルの旅。

そこで見て感じた、気候風土や文化、宗教や歴史、そして人々。

一連を反芻するように、振り返ってみようと思う。

※写真:ユダヤ教の聖地、嘆きの壁

keep smiling!

奥野 崇

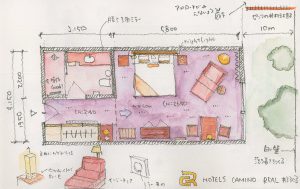

メキシコの旅4 カミノレアルホテルとサン・クリストバルの厩舎

メキシコシティでは、レゴレッタの約50年前の仕事、カミノレアルホテルへ宿泊。

もちろん部分的な改修はなされていますが、色褪せないその姿に感銘をうけます。

続いて、バラガン視察。

バラガンは最後期の前の約10年、建築の世界から離れてしまいます。

その直前の仕事、メキシコシティの高級住宅街にあるサン・クリストバルの厩舎。

バラガンのおもう理想的な暮らしとは、馬と共にあるものだったよう。

人の住まう住宅と、馬の厩舎、人と馬の為の乗馬のスペースがまとめられています。

キャリアの初期は機能主義的な仕事を行ったバラガン。

ある時期からは、自分の想う建築のみをつくる、と皆に宣言し取り組んだ仕事。

シンボルツリー的なパドック、馬の脚を冷やすプール、馬に乗ったまま通り抜けられる仕切り壁。

建築に求められる機能は満足しながらも、息をのむような美しい瞬間をつくる。

折り重なりや色彩、縮小と拡大など

様々な技法によって唯一無二の空間をつくったバラガン。

その上で最も大切なのは、彼の思想と思っています。

建築には機能を超えて、心に響く空間をつくることもできる。

対峙するものではなく、ある種、人を支配するような世界をつくりうる。

バラガンの建築を体験して、

その内向的で詩的な空間に、彼の精神性をみた気がしました。

※メキシコの旅、一連のスケッチと写真をまとめました。

ブログでは書ききれていないものもあります。

リンクのページに整理しましたので、ご興味あればご覧頂ければと思います。

keep smiling!

奥野 崇

メキシコの旅3 プリエト・ロペス邸

バラガンは建築家でありつつも、宅地分譲を行うデベロッパーでもありました。

溶岩だらけの荒野を、自身が開発した分譲地内に建つ個人住宅。プリエト・ロペス邸。

何人かのオーナーの所有の間に窓や外壁色の改変工事もあったようですが

現在のオーナーはオリジナルに戻す工事を行い、それがひと段落したとのこと。

そう大きくないエントランスから

大空間の予感はさせながらも、腰壁によって見通せない。

テイストは違えど、アアルトのマイレア邸に近い感覚を覚えました。

のびやかな住宅。

小梁が連続して並ぶ天井は、日本の建築ともそう遠くない印象。

塗り込められた梁が、小さな垂れ壁のようで、

空間が重層していることを強調しています。

詩的なバラガン邸に比べ、全体が明るく陽気な雰囲気。

家族と共に過ごす楽しい気持ちになります。

天井の高さ、建具枠、家具の大きさなど

全体の寸法が大きめにつくられており

空間サイズの比率にあわせて拡大したよう。

空間比率によって見付寸法を調整する手法は

吉田五十八先生の住宅でもみられたことを思い出す。

キッチンやパントリーにはトップライトが設けられ

スポットライトのように照らします。

薄いピンクのタイルと、濃い赤の食器棚。

庭には開発当時の溶岩をそのままに、野趣あふれるつくり。

複数の人々で過ごすことを前提にした明るい住宅。

瞑想的な空間をつくるバラガンの仕事としては、少し意外。

keep smiling!

奥野 崇

メキシコの旅2 バラガン自邸

メキシコ入り。

首都メキシコシティの住宅街にひっそりある、ルイス・バラガン自邸。

1948年竣工。

1988年に亡くなるまで、後半生を過ごした自邸兼仕事場です。

2004年にはユネスコの世界遺産にも登録されているよう。

通りに対してはそっけない姿。まさかここがバラガン邸とは、といった感じ。

一転、

内部には、写真で何度もみた光景。

光、を感じる。

静止したような空間の数々。

まさに静寂。

各部屋ごとの異なる光によって空間の性格が与えらます。

また、空間の中に絵画的に美しい瞬間がある。

「孤独と一緒にいる時だけ、人は自分自身と向き合える」

とはバラガンの言葉。

一人の時間を大切にし、

生涯独身で、気の許せる限られた人とのみバラガンはこの家で共に過ごしたそう。

バラガンの心を体現する建築。静かな建築。

keep smiling!

奥野 崇

メキシコの旅1 キンベル美術館

メキシコ入りする前に、アメリカのテキサス州ダラスにて乗り換え。

ほど近くのフォートワースまで足を伸ばして、

1972年のルイス・カーンの仕事キンベル美術館へ。

実はカーンには個人的に思い入れがありまして。

僕が建築を志すきっかけとなった、学生時代の恩師から

当時ルイス・カーンの素晴らしさを聞いておりました。

いくつかの本を読み漁りましたが、

なにしろカーンの言いまわしは詩的で難解。

当時の僕には、理解できていたのか、できていなかったのか。。。

時を経て今ようやく体験する機会を得た、といったところです。

建築自体は特に突飛な形状をしているものではなく、

かまぼこ上の屋根が連続するもの。

一見、古典建築のようでもあります。

頂部にトップライトが設けてあり、

内部側の反射板によって、天井面へ自然光が柔らかく拡散させるのが特徴。

建築の要所にいくつか計画されている中庭。

そろぞれは決して広くないですが、効果的でとてもきれい。

見所がたくさんある建築ですが、

僕はこの建築の特筆すべきは、人の居場所の豊富さ、ではないかと思いました。

建築の一部には、水盤を目の前にすっと置かれた石のベンチがあります。

先の中庭スペースの周辺もそうですが、

展示される芸術や、それぞれの歴史的背景に、

来訪者が物思いにふけるスペースが点在している。

光、という果てしない建築の要素をテーマにしながらも

それを使う人に眼差しが向いているというか。

想いを反芻できる、落ち着きある居場所のつくり込みが行われています。

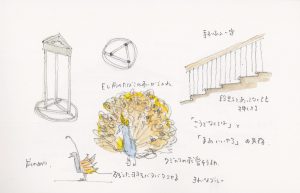

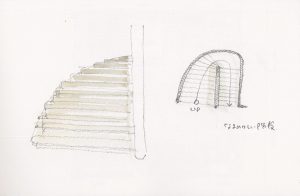

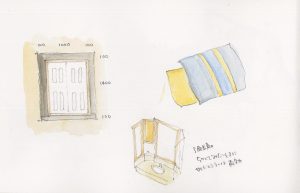

各部のスケッチ。

ちょうど美術館の展覧会はルイス・カーン特集。

カーンの使用した手帳や画材の展示はもちろん

ドローイングやスケッチの現物掲示も。

カーンのつくる繊細なイメージとは少し異なりましたが

力強く、生命力にみちたものばかり。

keep smiling!

奥野 崇

旅のスケッチと スリランカまとめ

スリランカでのスケッチ。

現地で描き、色付けしたもの。

忘れたくないその瞬間を描きとめること。

今いるこの空間を俯瞰すること。

バワのつくった空間を体験して思う。

まだ見ぬ特別、があったのだと。

建築のもちうる力はまだまだ奥が深く

こんなにも愉しみにあふれたものなのだ、と改めて思う。

許されるならば、もっともっとおおらかに泳いでみたい。

keep smiling!

奥野 崇

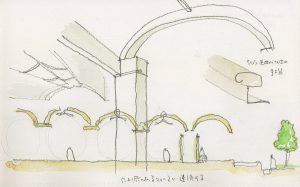

バンダラウェラの教会 Chapel for the good shepherd convent

1962年竣工。主としては、バワの初期のパートナーであるウルリック・プレスナーの設計。

スリランカの高原地域として知られるヌワラエリヤやエッラに近いあたり、バンダラウェラにあります。

セイロンティーの中でも代表格のウバ紅茶の産地として知られるあたり。

周辺はのどかで牧歌的な風景。町というよりは、村といった雰囲気。

質素で禁欲的な印象をもちます。

あえて、というよりは、

周辺でとれる限られた建築資材のみでつくられているからかもしれません。

派手さはありませんが、一歩入った瞬間から息をのむよう。

いい建築というのは理屈抜きに心に訴えるものがあります。

祭壇の上部にはトップライト。

石積みの表情をかえることで陰影がつくられます。

一見、開口がないようにみえる石積み壁部分にも通風を得る工夫が。

構造も担うアーチ状の外壁と少しずらして、手すり壁が立ち上がります。

その隙間を風通しのスリットとして利用。反射光はほのかに石積み壁を照らします。

建物の柱を利用した十字架のモチーフがみてとれます。

強烈な植物の力を感じるスリランカですが、建物周辺はなんだか優しく感じます。

小さな村にある、小さな教会。

それは、人々に愛されながら、慎ましくありました。

シンプルな中にも、味わい深い建築はつくることができる。

「たくさん」は、いらないのかもしれません。

にっこり笑うシスターの表情が印象的でした。

keep smiling!

奥野 崇

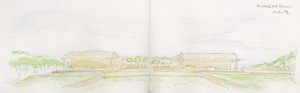

ラストハウス Last House

バワの絶作となったこの建築。ラストハウス。

完成を見ることなく、バワは2003年にこの世をさります。

スリランカの南の沿岸地域、タンガッラの海辺。

現在も小規模なヴィラとして利用されていますが、道路への看板やサインはひとつもありません。

車一台分が精一杯の小道のその先にひっそりと佇みます。知る人ぞ知る、といった感じ。

道路側からは開口がひとつあるだけ。

バワの建築言語のひとつ、潜り込む、がここでも。

規模は違えど、アプローチの仕方はベントタのビーチホテルにとても似ています。

階段を上りきると、薄暗い回廊と、明るいプール付きの中庭。

コの字型に建物は配置され、

道路側とはレベル差によってプライバシーを確保するという上手い処理。

共用部分の開放的なアウトドアリビング

ほどよい光量と、白のインテリアが映えるインナーリビング。

目の前にはインド洋。それでも直接ビーチではないので落ち着きがあります。

確かに、宿泊していたヨーロピアンも年齢層は高めでした。

木漏れ日と重層する外部空間の連なり。

各ゲストルームにも見とれてしまうほどの綺麗な光が。

水回りの魅力はため息がでるほど。

小規模な建築ではあるが、つめこまれたたくさんの魅力的な空間の数々。

バワ自身がその場を歩きながら設計したような建築。

彼の目線の動きを追走してしまう、パーソナルな空間に彼の集大成をみた気がしました。

keep smiling!

奥野 崇