掲載情報

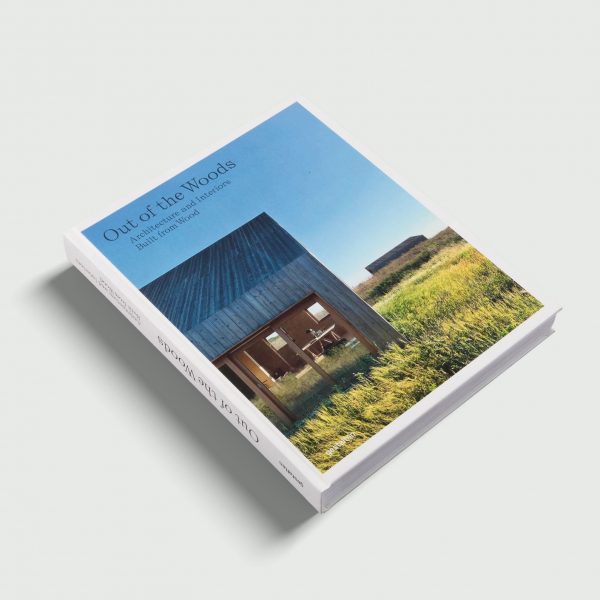

「多度津の家」が掲載されている書籍が出版となりました。

ベルリンを拠点とするgestaltenから連絡があったのは4月のこと。

特にヨーロッパでは新型コロナウイルスが猛威を振るっており

書籍化は本当に実現できるのか、と心配したくらい。

gestaltenという出版社のことは

THE TOUCH という書籍を通じて知っていました。

それはKinfolkとNorm Architectsによる美しいイメージブックで、

とあるクライアントにも紹介したほどの完成度。

これは光栄なことと、ふたつ返事でお答えしました。

木の空間を特集した本書。

11月には、ドイツ国外でも発売になるよう。

機会がありましたら、ご覧くださいませ。

keep smiling!

奥野 崇

霜降(そうこう)

二十四節気の第十八。

朝晩の冷え込みがさらに増し、北国や里山では霜が降りはじめ、

少しずつ、冬の足音が聴こえはじめる頃。

事務所には素敵な新入りさんを迎えました。

日本のバラの代表的な原種である「ノイバラ」の大枝。

別名「野バラ」とも呼び親しまれています。

もともと有棘の低木類のバラのことを茨(イバラ)と呼んでいて

野生のものであるから、野茨(ノイバラ)となったもの。

10月も終わりに近づけば、実もしっかりと赤くなります。

秋が深まるころの愉しみのひとつ。

keep smiling!

奥野 崇

釣瓶落とし

「秋の日は釣瓶落とし」

釣瓶(つるべ)が井戸にストンと落ちていくように

秋の日は、あっという間に日が沈むことを形容して使われます。

まだ明るいと思っていたのに、もう真っ暗なんてこともしばしば。

暮れの早さに、はっとしてしまう。。。

釣瓶が落ちていく速さには、

まだ心が追いついてないようです。

keep smiling!

奥野 崇

お知らせ

思い返せば、2013年のことだったとは。

事務所を設立して、間も無く。

いつかは、と憧れていたところへ滞在。

偶然にも建築家の中村好文さんにお会いしたのもいい思い出です。

スケッチの旅もここから始まりました。

を追加しました。

今治の現場

玉川の家

長閑な川沿いの景色と共にある住まい。

10月中頃には足場払いの予定です。

馴染みの大工さんと各職方の面々。

互いに積み上げてきたものが熟成し、安心感に満ちています。

高橋の家

外構・植栽工事を終え、最終の確認へ。

自然石で土止めをした法面が

緑で覆われる様子を心待ちにしながら

季節の巡りを楽しむことにいたしましょう。

keep smiling!

奥野 崇

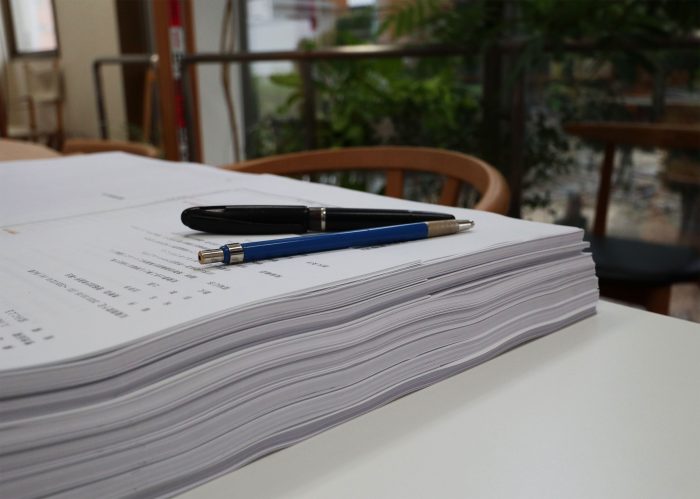

設計者ができること

この夏をかけた設計が一段落。

総代さんへの実施図面説明を無事終えました。

香川県三野町にある寺院にて

本堂及び周辺の諸堂整備を行います。

寺院という工法上の特殊性もありますし、

何より、世代を越えてそこに在り続けられるように。

あの時の自分と、今の自分とを繋ぐ

「懐かしい」という人にしかない感情はとても大切だと思うのです。

地域、文化、記憶、、、。

あらゆる想いをのせて設計者ができることは

具体的に、丁寧に、図面化することだと考えています。

keep smiling!

奥野 崇

建方にむけて

月末の建方へ向けて、化粧材の確認と番付へ。

松山市内で木造のクリニックをつくります。

番付とは、どの木材をどの場所に使うのかを割り振る作業。

木材は工業製品のように均一ではありません。

それぞれが異なる表情を持っていますので

より活きるように皆で思案する。

良質な地のものを使える幸せを感じながら、

木が育った年数をこえてなお

使い続けられる建築をつくらなければ、と改めて思います。

keep smiling!

奥野 崇

秋の声

茹だるような暑さの日々も、今は懐かしく感じるほど。

随分と過ごしやすくなってきました。

暑さがおさまってくると、

なんだか空気が澄んで、引き締まったように感じます。

秋の気配と共に聴こえてくる物音を、

先人は「秋の声」と呼びました。

それらを「音」としてではなく、

命あるものの「声」として聴いたのです。

静かな朝、穏やかな風、揺れる葉先、赤い夕焼け、夜の虫のささやき。

積み重なる小さな変化とその声に、

心を澄まして向かい合ったのでしょう。

どこかもの寂しい夜の静けさが好きな季節です。

keep smiling!

奥野 崇

現場進捗

西条・飯岡の家

棟上の日を迎えました。

田園の中の平屋の住まいです。

シンプルで、品のある佇まいを目指したい。

keep smiling!

奥野 崇

行き合いの空

「行き合い」とは、出合いという意味。

空の上では、隣り合う季節が出合い、巡っていきます。

特に、夏から秋へ移り変わる空を「行き合いの空」と呼びます。

雲の形や高さ、空の色など、

その変化がわかりやすいため、でしょう。

暑く厳しかった夏の終わり。

思い出の数々と、終わりゆく夏へのさみしさ。

しみじみと季節の移ろいを思う情景も込められているように思います。

天井のステージで繰り広げられる、行き合いのドラマ。

物語は終盤に差し掛かってきたでしょうか。

keep smiling!

奥野 崇