いよいよ

建築の実施設計を終え

敷地の整理手続きに随分と時間がかかりましたが、いよいよの着工。

ピアノ教室のある平屋の家。

文字通り、住まいとピアノ教室を併設したかたちで

伝統的な長屋門の改修工事も同時に行います。

施工は、寺社建築もつくっておられる村上工務店さん。

それはそれは素晴らしい仕事をしておられます。

作業場に伺いますと、軸組模型がおかれてありました。

なんとも頼もしい限り。

さあさあ、はじまります。

keep smiling!

奥野 崇

安心感

現場検査

現場の進行にあわせて、配筋検査。

建物を支える文字通り基礎となる、重要な部分。

鉄筋の太さ、本数、間隔、かぶり厚さ、補強筋、緊結状況などを検査します。

高気密高断熱の終の住処(松山市居合町)

某企業事務所倉庫(松山市北条)

光林寺五重位牌堂(今治市玉川町)

山では紅葉が始まったよう。

季節は進みます。

keep smiling!

奥野 崇

原寸モックアップ

五重位牌堂の回廊では

ランダムに配置したガラススリットからのこもれびが、約800本の桧の化粧垂木に光を投げかけます。

この建物の最も重要な部分のひとつ。

作業手順や納まり、色味などを検討しようと、原寸モックアップをつくりながらの確認。

工務店さんの呼びかけで各工事職人さんが集まってくださいました。

なかなかの迫力。

大胆に細やかに、検討は続きます。

keep smiling!

奥野 崇

生田勉という建築家

四国建築賞の授賞式にて

審査委員である徳島の田處先生からの一言。

「生田勉という建築家を知っていますか?」

土間サロンのある家、をみて、

生田勉氏のことが頭に浮かんだとのこと。作風が似ている、と。

私の勉強不足で存じ上げなかったのですが、どうしても気になり探しました。

古書にて発見。

1972年、三一書房発行の作品集。

紹介文、Wikipediaより転用

生田 勉(いくた つとむ、1912年2月20日 - 1980年8月4日)は、日本の建築家、建築学者。東京大学名誉教授。

北海道小樽市生まれ。第一高等学校から、1939年東京帝国大学工学部建築学科卒。一高同期に立原道造、大学の一期上に丹下健三・浜口隆一がいる。特に立原とは深く交わった。

また、ル・コルビュジェの作品・思想に強い影響を受けた。逓信省営繕課勤務を経て、1944年一高教授。その後東大教養学部助教授となり、1961年教授、1972年定年退官。

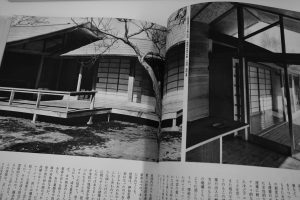

木造の温かみを生かした住宅・山荘作品に独自の境地を開いた。

特に1956年竣工の栗の木のある家については

切妻の大屋根や、1間半グリッドによる幅広の引き戸など、僭越ながら親近感を感じてしまいます。

60年前の仕事ながら、その古びない姿に感動。

木造の住まい、に情熱を注がれた偉大な先人の仕事に

勝手ながら勇気を頂いたような気がしました。

keep smiling!

奥野 崇

鉄の迫力

鉄工所にて光林寺五重位牌堂の打ち合わせ。

5階建ての建物のため、純粋な木造ではなかなか難しい規模。

主な構造を鉄骨、補助部材を木材でつくるハイブリッド構成となります。

加工途中の部材。

普段の住宅の仕事でみる部材とは、大きさの迫力が違います。

実際、かなりの重量。

鉄という素材の持つものなのか、人を寄せ付けないような強さ、を感じます。

先々の納まりを考慮しての加工は進みます。

keep smiling!

奥野 崇

夕暮れ

人柄と建築

少し前のことですが。

手嶋保さんの設計された三秋ホールにて。

とつとつと語る、飾らない氏の人柄。

つくる建築のにじみでる気配との一致をみたよう。

煎じ詰める、という言葉が印象的だった。

keep smiling!

奥野 崇

棟上げから

週末は松山市東野にて、立礼茶室のある家、の棟上げ。

神事にはたくさんのご親族が参列くださり、

建主さんの人望の厚さとご家族の繋がりの強さを感じるものに。

すごいなあ、と感じるのと同時に、気が引き締まる思い。

施工は内子の西渕工務店さん。

柊の家でもお世話になりました、現場監督の竹本さんと藤原棟梁(写真手前)のコンビ。

続いてのお餅まき。

曇り空の中でしたが、多くのご近所の皆様にお集まり頂きました。

皆様の笑顔が印象的。

週が変わって今日はいい天気。

化粧垂木の表情も美しい。

さあさあ、これからです。

立礼茶室のある家

来年5月竣工予定。

設計:奥野崇建築設計事務所

施工:西渕工務店

keep smiling!

奥野 崇

韓国 古建築を巡る旅3 浮石寺

弾丸ツアーの最後は

韓国における最古の木造建築物のひとつとされている、浮石寺(ふせきじ、プソクサ)。

671年に建立された寺院で、現在の建物は1376年に再建されたと考えられています。

ちょうどソウルと安東の間に位置し、

韓国の仏教は弾圧された歴史をもつため、こうした寺院は山深いところにしか残っていないそう。

屏山書院とおなじように、建物の下に潜り込むようにアプローチしていきます。

階段をのぼって広場にでるたびに、次の建物が見えてくること3回。

そうしたシークエンスの豊かさからか、実際の移動距離以上の体感距離。

めくるめく変化。

ほの暗い床下と明るい広場、その先にみえる次の建物。

建築だけで完結しない、そこにいたるアプローチと自然の豊かさと一体感。

韓国の古建築にみた興味深い部分。

keep smiling!

奥野 崇