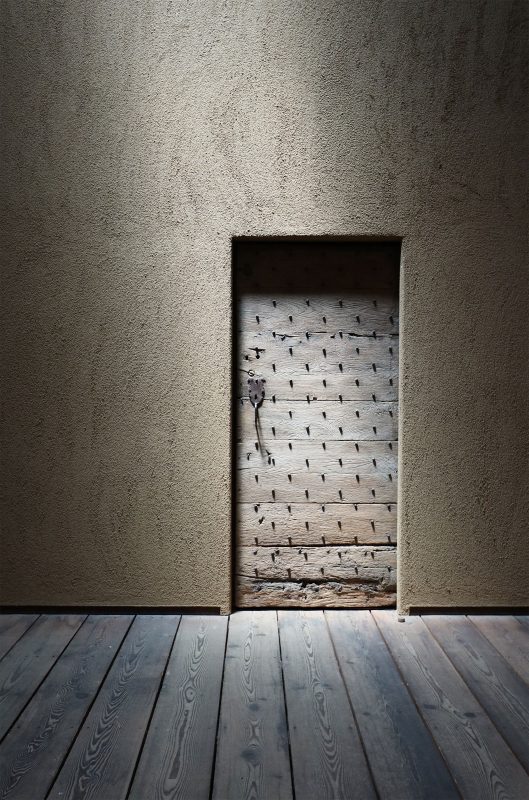

as it is

古道具坂田において

独自の審美眼で知られた

坂田和實さんの私設美術館。

最後の催しへとお邪魔してきました。

(九月をもって閉館されるとのこと)

雨上がりのしっとりした朝。

as it is = 儘

という名のとおり、

変わらない閑かな空間と時間が、そこにはありました。

keep smiling!

奥野 崇

私たちの場所づくり、はじめます

松山市内から車で20分程。

辺りは人と自然が調和をなす里山地域。

出会いと縁が重なり、

築35年の建物をリノベーションして、

オフィス 兼 ギャラリーをつくり始めました。

ゆっくりじっくり、

来春の頃には、お披露目ができればいいな。

素晴らしい周辺環境のもと、

「暮らすように働く」をテーマに。

窪の離れ、とは

私たちの想う”いい”を実践・表現する場所です。

keep smiling!

奥野 崇

詳しくはInstagramで更新しています。

知恵と工夫

事前の準備、試作を重ねた上での現場入りは左官職人さん。

曲面にフィットする頑丈な型枠製作は大工さん。

知恵と工夫の賜物です。

鮨店の現場は、日曜も静かに進行中。

keep smiling!

奥野 崇

蝸牛(かたつむり)

でんでん虫、舞々、かたつむり、つぶりなど

多くの異名をもつ蝸牛。

古くから子供達に親しまれており

民俗学者である柳田國男は、

方言の好例として日本全国の呼び名を調査したほど。

梅雨の代名詞ともいえる存在。

孵化したばかりの、かわいらしい季節です

keep smiling!

奥野 崇

樹々の中で

名古屋・奈良での打合せにあわせて、

宇陀市の山間にある室生寺へ。

寺院が俗世から離れ、山林修行の場へと移行していく初期のものといわれています。

江戸時代に付加された手前一間の礼堂は

なんの違和感もなく一体に在ります。

都を離れ、山野に佇むその姿は

慎ましくも安心感に満ちています。

keep smiling!

奥野 崇

土の姿

「素材の声を聞きなさい」

とは、ルイス・カーンの言葉。

土という素材は、どうすれば心地よくあるのか。

手の付けかたによって、どんな表情をするのか。

湿り気を抱え込むその姿を追い求めています。

keep smiling!

奥野 崇

美意識の結晶

いつかのこと。

老舗漬物店が運営する宿泊施設です。

Bijuu

柳原照弘さんの美意識が具現化されたもの。

何度見直しても、見惚れる空間。

keep smiling!

奥野 崇

読点

先の週末のこと。

香川県は三野町にある寺院の起工式を終えました。

ここに至るには、三年の月日。

これも住職、総代、檀家の皆様をはじめ

多くの方々のご尽力に他なりません。

今回の工事では、

主に本堂の改修、護摩堂の改築を行い

ここから更に二年を越える工事となります。

とうとうと続く時間の流れ。

あらゆるものは、

何かが始まって、何かが終わるでもないのかもしれません。

今回のことも文中の切れ目に打つ読点のようなもの。

ながく育んできた地域の記憶を大切に

過去と今と未来とを繋げていくべく

しっかり努めて参ります。

keep smiling!

奥野 崇

海陽町からの贈り物

その表皮は、まるで自然の産物のよう。

夏の薫りが漂いはじめた頃、

池田優子さんからお茶碗と茶入が届きました。

池田優子さんは大阪在住の作陶家です。

昨年11月。

連絡頂いたことをきっかけに、

徳島県海陽町にて

新たに設ける窯作りのお手伝いを致しました。

海陽町での開窯記念に焼かれたものだそうで、

茶入れには、浜辺で見つけた貝殻が。

お茶碗も、どこか海の気配がするように感じます。

すっかり色濃くなった

夏の海陽町での再会がたのしみでなりません。

※12月4日からは

松山のSTOROLLさんにて個展の予定があるとのこと。

こちらもたのしみな催しです。

keep smiling!

奥野 崇

暮らしの器

竣工して、もうすぐ一年。

まあたらしくて、ガランとしていた空間から

すっかり人の住まいになっていました。

建物が前に出すぎることなく、

日々の暮らしをやさしく包み込むように。

晩春の空の下、今治の家にて。

keep smiling!

奥野 崇